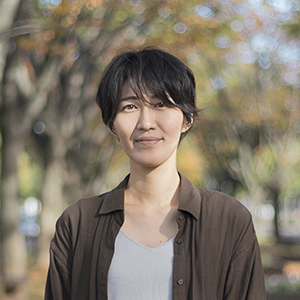

クリエイターインタビュー後編|高橋 光子(ライター・クリエイティブディレクター/株式会社Type-O代表取締役)

誰かの人生を豊かにしたいということに尽きるんですよね。

ライターとして記事などの作成を担うほか、クリエイティブディレクターとしてものづくりにおける多様な過程に携わる高橋さん。社会へアンテナを張り巡らせ、誠実に制作に取り組む彼女が追い求めていることとは? 手がけてきた広報物を振り返りながら、“仕事”に対する考え方を伺った。

―これまでにつくられた広報物をご紹介いただけますか?

これは家庭用ゼラチンなどの製造・販売を行う株式会社ゼライスの会員向け冊子「ゼライス通信」です。企画やページネーション、記事作成をはじめ、デザインのディレクションや撮影時の簡単なテーブル・フードコーディネートまで、幅広く担当させていただきました。この冊子では、暮らしの中で手軽に商品を取り入れてもらうために、毎号レシピを掲載しているんです。このタルト型のチーズケーキは、いただいたレシピをもとに実際に私がつくりました。食器も料理に合うものをうちから選んで持っていって。

―手元に取っておいて、調理してみたくなりますね。

そういうものを目指しています。企業さんが伝えたいことももちろんですが、やっぱり読み手の目線は意識しますね。料理好きの方はもとより、献立に困っている方もいらっしゃると思ったので、レシピがいいのではないかと提案して。あとは、バレエ教室のホームページ、リーフレットのお仕事もすごく貴重な機会でした。主宰の先生と私の共通の知人を通じて結びついた案件で、制作チームを組むところから、ディレクションや文章の作成などに関わらせていただきましたね。

―レッスンの様子を写した写真がすごく自然で、教室を身近に感じられる気がしました。こういったイメージも、カメラマンさんと話し合いながら?

そうですね。小さい女の子も通っている教室なので、カメラマンはお子さんのいる女性の方にお願いしたんです。男女関係なくお仕事をしたいとは思うのですが、男性の方だと構えてしまうこともあるので。写真のタッチもやわらかく表現してくださいましたね。先生からは、毎年発表会のチケットを送っていただいていて。出会ったときにすごく小さかった子も、だんだん大きくなっていくんですよ。ひそかに子どもたちの成長を見守っています(笑)。

―ディレクターという仕事をするには、さまざまな視点から物事をとらえる力が必要になってくるのではないかと思います。そのために、普段から意識していることはありますか?

仕事と人生って、私にとっては切り離せないもので。何をするにも全部自分自身の出来事にしたいんです。お店でごはんを食べていれば、「これおいしい。何を使っているんだろう?」「この器すごいな」と気に留めますし、何かを見て「すごくきれい」と思ったら、すぐに写真を撮る。なんでも自分の感性でとらえるようにしているというか。いつか誰かに求められる情報かもしれないという意識が常にあるんだと思います。気になったことはなるべく自分の中にストックするようにしていますね。

―仕事の中でおもしろさ、難しさを感じるのはどんなときですか?

取材でお話を伺うときって、相手の方の伝記を読ませてもらっているような感覚があって。その人の考え方や、何を大切にして生きているかということが伝わってきて、本当に勉強させてもらっているなと思うんですよね。だから、「今お話を聞いていて本当に楽しいんです」という気持ちはちゃんと表現するようにしています。話していただける環境をつくることも役割の一つだと、すごく意識しますね。一方で、自分を信じること、疑うことのバランスの難しさも日頃感じていて。「この企画で本当にいいのかな」と悩むけれど、自分の直感を信じないと進められないこともあるし、関わるデザイナーやカメラマンには、自分の要望や意思を明確に伝えなければいけない。判断をつける立場だからこそ、孤独な仕事だなと思うときもあります。でもいちばんには、エンドユーザーである受け取り手の利益になるといいなと。消費者の心を動かすことが、クライアントにも、会社にもいい結果をもたらすと思うので。

―仙台を拠点とする理由を伺えればと思います。

地元は仙台なのですが、大学は東京だったんです。就活のときも、そのままあっちに残ろうかなとも考えていたんですよ。でも、祖父が入退院を繰り返していたこともあり、看病にあたっていた母を手伝おうと戻って。仙台で就職もしましたし、祖父も頑張って長生きしてくれていたので、また東京に出るという感じでもなくなったというのはあります。あとは震災のとき、仙台も悪くないかもと思ったんです。前はちょっと冷たい印象があったけれど、意外と助け合うことができるまちなのかもしれないって。これだけ壊れてしまったまちを、自分でどうにかできないかという気持ちもありましたね。それは今も続いていて、仙台でやりきったとはまだ感じていないし、いろんなチャンスをくださった方々に恩返しをしたい。だから仙台にいるんだと思います。

―クリエイティブな活動を営む場としては、仙台をどのようにとらえていますか?

“今までもこれでよかったから、このままでいい”という守りの雰囲気はあるかもしれません。変わることに思い切れないというか。震災はあったけれど、仙台は人口も多いし、企業の支店や大学もあるから、なんだかんだずっと安定してきてはいますよね。でも、地域課題に対する危機意識や独立心はあんまりないような気もして。一方で、今は昔から続く大手企業の経営者が代替わりしていて、運営体制も変わりつつあるから、つくり手側の意識は変わってきていると思うんです。だから、“このままでいい”にどうアプローチしていくかという提案力が、これから重要になってくるんじゃないかなと。ものづくりをする上で、挑戦しがいのある環境ではあると思います。

―今後の目標を教えてください。

他人の人生の選択肢を増やしたい、増やせる自分でありたいとはすごく思っていて。知識をたくさんインプットしようとすることも、人のお話やさまざまな情報を記事にして発信することも、誰かの人生を豊かにしたいということに尽きるんですよね。それに通じることならなんでもしようと思っています。

―最後に、仙台でクリエイターとして働きたいと考えている方に向けてメッセージをお願いします。

お金を稼ぐことが仕事なのではなく、自分が誠心誠意取り組んだ先にお金がついてくるのが仕事だと思っています。仲間とよく「やっぱり人間性だよね」と話すのですが、信頼関係がないと成り立たない業界ですし、まずは自分自身をちゃんとすること、そして常に成長したいという気持ちが大事なのかなと。一所懸命にやっていれば、誰かがきっと見ていてくれるので。私自身も、本当にいろんな方に助けていただいて今があります。クリエイターは一つの働き方というよりも、生き方だと思いますね。

取材日:令和元年10月23日

取材・構成:鈴木 瑠理子

撮影:はま田 あつ美

前編 > 後編

高橋光子

昭和末期生まれ、仙台市在住。法学部法律学科(憲法ゼミ)卒業。新卒で広告代理店に勤め、営業職と企画職を経験。2012年、広告制作会社「株式会社Type-O」を設立。取材、編集、企画、ディレクション、簡単なテーブルコーディネートなど、守備範囲は広め。旅好き、猫好き、料理好き。社会の、誰かの役に立てることはもっと好き。

![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)