2024年12月23日、中小企業活性化センターにて、2025年3月に中小企業庁からリリースされる予定の『成長加速マッチングサービス』についてのイベントが開催されました。このイベントは、『成長加速マッチングサービスを通じて今後の展望を事業者と考える会』と題され、仙台を皮切りに全国8カ所で開催されるものです。

はじめに郡仙台市長より「様々な経営課題を抱える企業に対しデジタルの力で効果的に支援機関を結びつける本サービスをぜひ自社の成長に役立てていただきたい」とあいさつがありました。

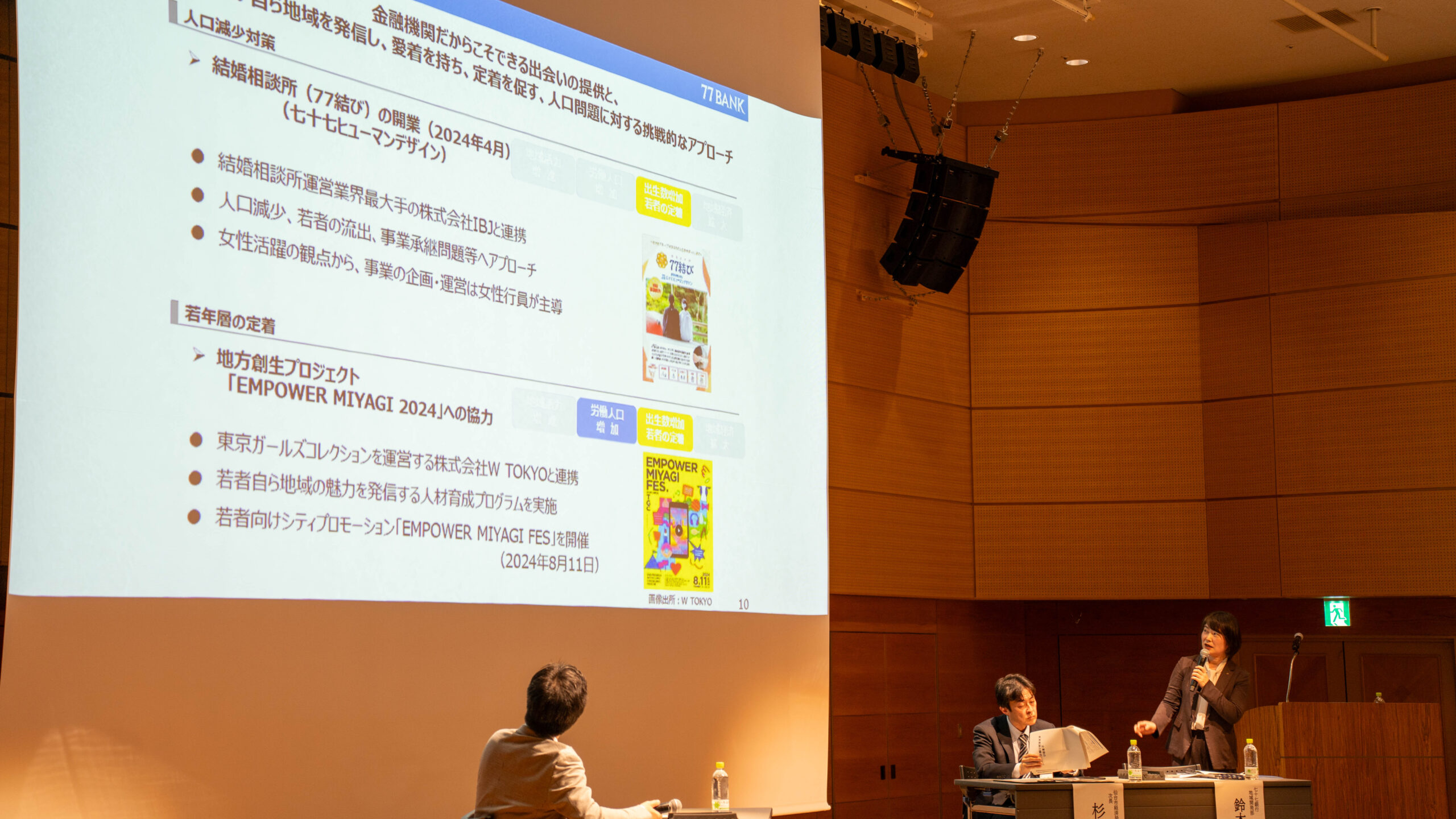

イベントは3部構成で行われ、第1部では「Forbes JAPAN 編集長と語る東北の未来」をテーマに、Forbes JAPAN 編集長の藤吉雅春氏をファシリテーターとして、仙台市経済局の杉田次長と七十七銀行 地域開発部の鈴木部長を交えてパネルディスカッションを行いました。

第一部では、「企業側の変革意識の醸成について」、「成長に向けた外部リソースの活用について」、「企業の人材確保について」の3つのテーマで、仙台市や七十七銀行の取り組みなどを交えてディスカッションが行われました。

最初のテーマ「企業側の変革意識の醸成について」では、仙台市の杉田次長から「人口減少の時代、さらなる成長を目指す企業をあと押しするため、経営課題の設定から伴走支援できるように、仙台市では支援メニューを充実させているので、ぜひ活用いただきたい」と話がありました。

七十七銀行の鈴木部長からは「企業には大きな意識変革を求められる時代。仙台は学都として多くの若者が集まるが、就職で首都圏などに流出してしまっている。若者から魅力的と思われる企業になるために、ダイバーシティ経営が鍵になるのではないか」と示唆がありました。

藤吉編集長からは、「これからの経営者は、目先の売上確保や資金繰りなどだけでなく、不確実性の高い将来を見据えた戦略を同時に考えないといけないので、大変な時代。一方で、働きやすさや社会的貢献をしっかり考えて取り組む企業では業績が向上しており、チャレンジする企業にはチャンスでもある」というコメントがありました。

次の「成長に向けた外部リソースの活用について」のテーマでは、鈴木部長から「中小企業にとって最も重要な資金面の課題は、まずは金融機関に相談し、各銀行が持っているさまざまなリソースを最大限活用してほしい」と話がありました。

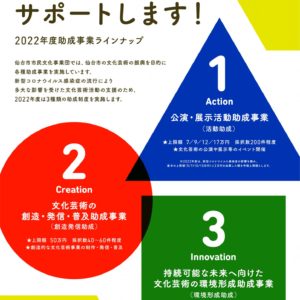

杉田次長からは「震災後、特に起業や新商品開発のニーズが高まり、仙台市ではそうした方々に向けた支援メニュー拡充に取り組んできた。スタートアップだけでなく、何か新たなことに取り組みたいという方は、ぜひ仙台市の支援メニューを活用いただきたい」と施策の紹介がありました。

藤吉編集長からは「そうした支援が充実している地域には、人が集まりやすい。わざわざそういう場所を探して移住してくる人も多い。移住してくる人と、既存企業とが出会うことで、新たな取り組みや、そこからスピンオフ企業なども生まれやすい。仙台市でもそうした雰囲気が生まれてくることが期待できるのではないか」と事例紹介がありました。

最後のテーマ「企業の人材確保について」についてでは、鈴木部長は「人手不足が進む東北の企業では、技術革新に取り組みながら働く人の多様性、ダイバーシティを意識していくことが重要。例えば、これまで女性活躍が少なかった運送業などの分野でも、技術革新が進んだことで女性が働きやすくなっている。また、家庭や子どものケアがしやすい労働環境をつくることは、男女関わりなく働きやすい環境整備になり、採用面でも有利になる」と強調しました。

杉田次長は「仙台市では、学生に対して仙台の企業の魅力を伝えるイベントなども行っている。今後も企業がアピールできる機会を増やしていきたい。また、人材確保についての相談窓口もあるので活用いただきたい」と話がありました。

藤吉編集長からは、「人が集まる企業をどうやってつくるか、またそれをどのように知らせていくかが課題。仙台市は企業の支援にとても熱心な土地柄だと思う。これからも注目したていきたい」と話しました。

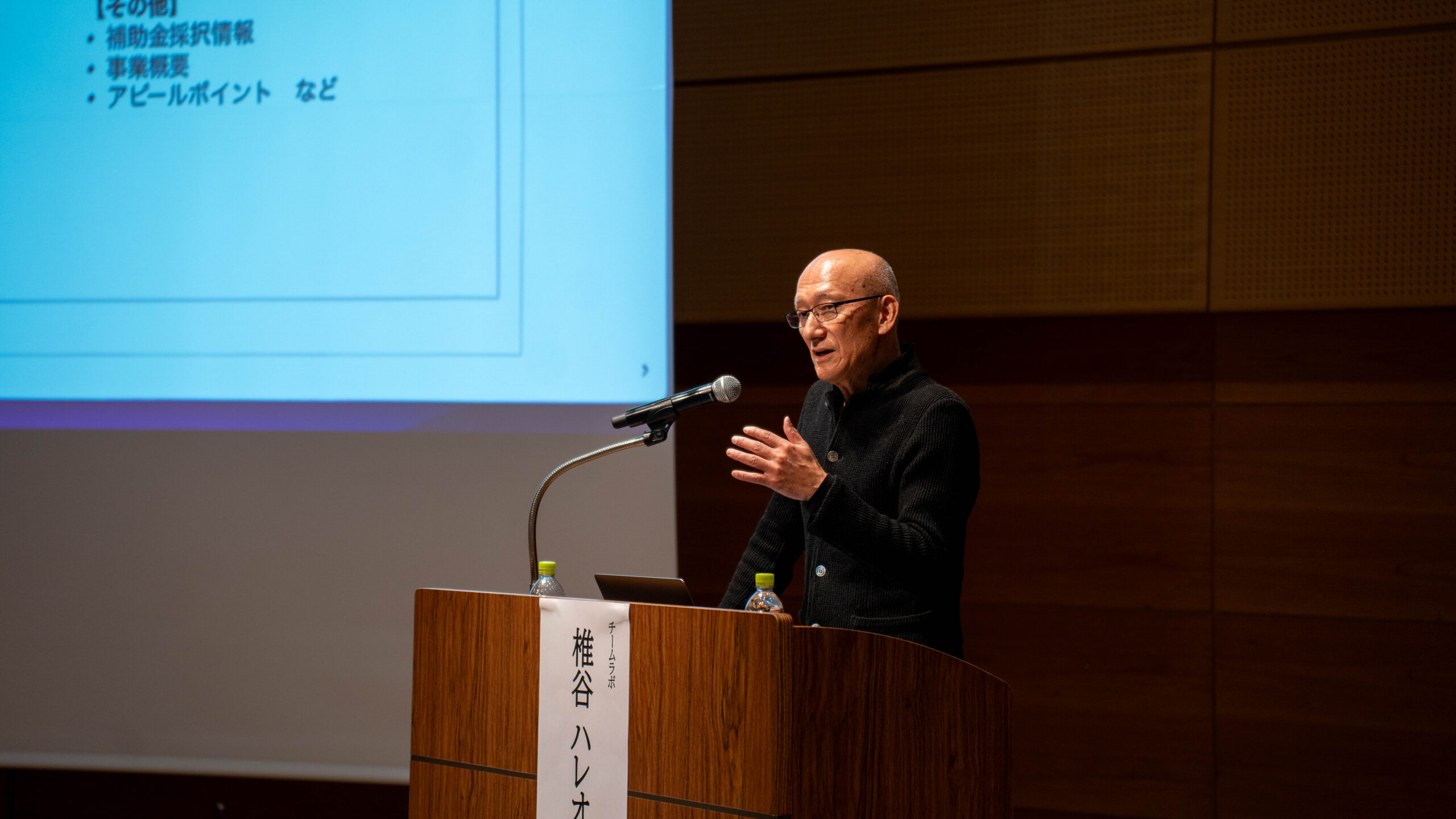

第2部では、中小企業庁から2025年3月にリリースされる予定の『中小企業庁 成長加速マッチングサービス』について、受託先のチームラボ株式会社椎谷ハレオ氏から説明がありました。

『中小企業庁 成長加速マッチングサービス』は、中小企業庁が運営する、企業と支援機関をマッチングさせるサービスです。事業拡大や新規事業立ち上げなどを考えている成長を目指す事業者が、支援者とつながることができ、あと押ししてくれます。

このサービスでは、企業が自社の情報や経営課題、関心のあるビジネスなどを入力すると、その企業に最適な支援者が紹介されます。

「このサービスの大きな特徴は、単なる経営課題ではなく『挑戦課題』を入力するようにしたことです」と椎谷氏は話します。「経営課題とすると、どうしても明日の売上や資金をどうするか、という近視眼的な関心事になってしまう。『挑戦課題』とすることで、未来志向のマッチングサービスにしたいと考えています」。

また、マッチングしやすさや、システムの使いやすさも重視しています。

「婚活アプリのような使いやすさ、かゆいところに手が届くようなマッチングを目指しています」

企業が入力した『挑戦課題』などの情報から、AIにより最適なマッチする支援者が選ばれるようになっていて、企業の探す手間ができるだけ少なくなるようになっています。例えば、AIが自社の特徴を簡単に紹介するテキストを作成する機能も導入される予定です。「経済産業省のG-bizで補助金申請の実績があれば、その申請書に書いた文章をもとに自社の紹介文が自動生成されます。AIがつくった自社の紹介文を見てみると、新たな気付きもあるのではないか」と椎谷氏。

椎谷氏は「実際につかう側からの意見をお聞きしたい」とステージを下り、参加者と意見交換を行いました。参加者からは、「自社のコネクションでは見つけることができないような、新しいタイプの支援者に出会えるといいと思う」などの声が上がりました。

椎谷氏は「今後全国各地で今日のようなイベントを開催します。そのなかで、企業側の実際のニーズや意見を吸い上げ、システムに反映させていきたい。このサービスから新しい魅力的な事業が生まれれば、と考えています」と語りました。

第3部として、参加者同士の交流会を実施しました。活発に意見交換が行われ、集まった人々があらためて自社の事業について考える時間となりました。

![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)