クリエイターインタビュー|阿部 寛史さん(中編)

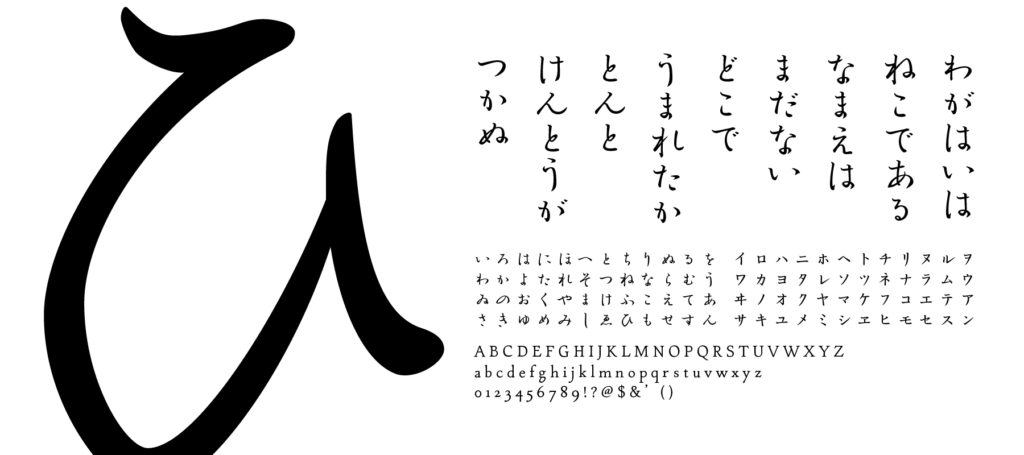

フォントメーカーのモリサワが2017年秋にリリースした17の新フォントの中で、とりわけ注目を集めた書体「みちくさ」。 縦組みの際に文字のつながりによって形が変化するという同書体を手掛けたのは、東松島市出身で現在は東北工業大学に研究室を置く阿部寛史(あべ ひろふみ)さんだった。 まさにその書体が体現するように「うたい、おどる、書体デザイン」を標榜する阿部さんがタイプデザイナーとなるまでの道のり、書体作りという仕事の中身、そして仙台について聞いていく。

―遊び心を入れるといえば、まさに「みちくさ」は遊び心にあふれた書体です。どういった発想から生まれたんでしょうか。

えーと、僕は文字を読むのが実はすごく苦手で…。

―えっ、そうなんですか。

淡々としている書体、特に明朝体が苦手なんですよね。それをどうにか読みやすく、読むきっかけになるような書体を作れないかなと思って、形の面白さや、読むときに音を感じるような書体を目指した結果、「みちくさ」という書体になりました。

「みちくさ」は現代日本語の品詞で文字がつながるようになっています。伝統的な連綿体、つながり文字を復刻したものではなくて、あくまで現代の音のつながりというのを意識したデザインになっています。書道をやられている方だとちょっと違和感を持つ方も多いんですけれども、あえてそうしたんです。

―遊び心のほかに、ご自身が作られてきた書体を並べるとどんな特徴があると思いますか?

自分ではなかなか分からないものですが、OpenType(現在主流となっているデジタルフォントの規格)の技術的な面で何か新しいことをしようと取り組んでいるのは共通していると思います。それと一番大切にしているのは「好感度」ですね。印象がいい書体を作っていこうと心掛けていて、できているかは分かりませんが、そういうことを感じてもらえたらいいなと考えて作っています。

―時代の流れはあるとしても、アイデアの源泉はどういうところから持ってくるんでしょうか。

昔の書物だったり文字の形だったりを参考にしています。江戸以前の文字から現代の文字までずっとつながっているものなので、その辺からインスピレーションをもらっていますね。

―具体的な作り方の手順も教えていただけますか。

僕は感覚的なタイプなので、こういう印象の書体を作りたいなと思ってからラフを描いて、そのラフを見ながらパソコンで設計していくというやり方を取っています。基本は手で描いたものを目でトレースしていく作業で、スキャンはまったくしないですね。

―ルール付けなどはどうするんでしょう。

文字の始めと終わりは統一するとか、流れを一緒にしていくというルールはありますね。あとは、横線や縦線が入る場所のピッチ(間隔)を調整しながら、ひとかたまりの書体として見えるように調節していきます。

書体によっても作り方が違います。明朝体やゴシック体は例えば一番細い偏を作って一番広い偏を作って、その間をパソコンで精製していくようなやり方を採って、隣に入るつくりを作っていくんですけど、筆書体だとそれができない。エレメントが一つ一つ整理されていないのでパソコンで一気に精製することができず、一文字一文字作っていくことになるんですよね。作るときにどう拡張していくかという計画が書体によって全部違って、手描きの方が効率がいいものもあります。

―それは大変ですね。

やってもやっても切りがないですが、そこが面白いところでもあるんです。ずっと同じような作業をしていて飽きないかとよく聞かれますけど、一文字一文字が全部違うので、そういうものを突き詰めていく作業というのは途方もない故に面白いと感じます。

―平仮名、片仮名、漢字、記号など全て作らないといけないんですよね。

具体的に規格が決められていて、フォントメーカーの書体として出すときには「Adobe-Japan1-3」という規格で作っています。9354文字(2018年現在)になりますね。

―多い…。

平仮名は大好きで、ずっと作っていられますが、漢字はすごく淡々とした作業なので大変ですね。あとは最終的な落としどころを見つけるのも大変。スパンがだいぶ長いので、ずっと作っていった後にこれも直したいこれも直したいというのが1年後とか2年後にどんどん出てくるんですよ。どこまでそれを修正して世に送り出すかという判断に苦労します。調整し過ぎちゃうと最初の良さが消えちゃったりもするので、個性も生かしつつとなると、判断が非常に難しくなってきますね。

―いくつか並行して作られるんでしょうか。

いろいろ作ってはいるんですけれども、個人用で使うものだったり、作っても納得がいかなかったりというのがあるので、かなりの量を作って寝かせている状態ではあります。本当は出していきたいんですけど、ずっとやっていると目が肥えてしまうのか、昔作ったのを出すのが恥ずかしいと思ってしまって。できるだけ納得のいくものを出したいなと考えると、完成にこぎ着けられるものは限られてきます。

―それだけ手間と時間がかかって、なおかつ完成まで至らないものもあるとなると、完成したときはどんな気持ちでしょう。

2年3年とかけて作っているので、その書体が販売されたときはやっぱり何とも言えないうれしさ、達成感があります。完成させた後、その書体をまちなかで見つけたときもうれしいですよね。うれしかったり恥ずかしかったり。こうしておけばよかった、というのがそこでまた見えちゃったりもして複雑ですが。

―ご自身で販売する場合の価格設定はどうされているんですか。

ほかに売られている方となるべく同じような価格で販売しています。それには理由があって、ほかと並べてちょうどいい価格設定にすることによって売れている売れていないというのが一目で分かり、売れなかったら売れなかったで改善点が見えてくる。値段のおかげで売れる、あるいは値段のせいで売れないということがないように、平均を取って販売しています。

―その書体の良しあしはもちろん、その書体を知ってもらえるかどうかも重要かと思いますが、いかがでしょう。

それは僕も思っていて、僕らは書体を見れば何かというのは分かりますが、ほかの方からするとどれが何か分からないでしょうから、やっぱりそこに遊び心を入れることによって注目してもらえるのではないかと。分からない人でも何か楽しいと感じてもらえる要素を入れていきたいと考えています。

阿部 寛史

タイプデザイナー。1986年東松島市生まれ。

東北工業大学工学部デザイン工学科卒業。

デザイナーとして広告制作会社、パッケージデザイナーとしてパッケージデザイン・企画デザインなどを行う制作会社を経てタイプデザイナーとして独立。

活動名Necomaruで書体の企画と販売を行う(2015〜)。

タイポグラフィ年鑑2015入選。

株式会社モリサワより書体「みちくさ」をリリース(2017〜)。

東北工業大学ライフデザイン学部クリエイティブデザイン学科助教(2018〜)。

- Web : http://necomaru.com/

![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)