磯崎未菜

ちょうど1月30日から1週間、全国18館のアートハウス(ミニシアター)で《現代アートハウス入門【連続講座 現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜】》が開催されていた。気鋭の映像作家がそれぞれに選んだ“ネオクラシック”な7本が19時より同時上映され(注:緊急事態宣言の影響で、首都圏での上映時間を他の地域より早めるという対応があった)、さらにはその映画を選出した皆さんのトーク付きという、なんとも興奮してしまう企画で、私はかねてよりこの上映会を楽しみにしていたので、今回のクリエイターズダイアリーはこの企画と勝手にコラボしようと思う。

仙台の会場はフォーラム仙台。まだどれを観るかはっきりとは決めていないので、意外と観ないかもしれないし、7本全部見るかもしれないけど。いざ、夢のような1週間レッツゴー!

2021年1月30日 初夜『ミツバチのささやき』

監督:ビクトル・エリセ

昔から本当に大好きな映画で、この企画をやることを知った時、『ミツバチのささやき』をスクリーンで観られるなんてと武者震いしたほどだ。そして今夜、案の定素晴らしい2時間だった。TVモニターの小さな画面では受け取りきれなかった甘美な情報が空間に満ちていて、これぞアートハウス体験という幸福さだった。さらに上映後に登場したのが映画監督の濱口竜介さん、三宅唱さん、映画研究者の三浦哲哉さんで、何を隠そう、私はかれこれ10年ほど前に観た濱口さんの『親密さ』という作品に衝撃を受け、すっかり頭を殴られてしまってからずっと濱口ファンなので(公開日記なので恥ずかしいこともどんどん言っていくことにする)、トークも楽しみだった。劇中に幼い姉妹が父親から猛毒キノコの見分け方を教わりながら歩くシーンがあるのだが、それは一見穏やかな親子交流に見える一方で、少女が自分の知らない世界を知ろうとする、緊張感のあるシーンでもある。幼子が初めて触れようとする外界のテクスチャーが映像に捕らえられた作品であり、監督のエリセ自身がそのテクスチャーについてよく知っている人なのではないかという濱口さんの言及がよかった。

トークの全体は、誤解を恐れずに言えば誰も荒ぶることなく優等生トーンだったので、ひねくれ者の私はなんだかふつふつと、滅多にない機会なのだから、みんなが大好きな大作じゃなくて、誰も観たことのないようなもっとヘンテコリンな映画を選んでくれたらよかったのに!とも思った。でも本当に行ってよかった。アートハウス万歳!

今日の音楽:Tyrannosaurus Rex - She Was Born to Be My Unicorn

アルバムの中で唯一好きな曲。

今日の本:前川道介 - アブラカタブラ 奇術の世界史

2021年1月31日 第二夜『動くな、死ね、蘇れ!』

監督:ヴィターリー・カネフスキー

1989にソビエト連邦で制作された映画で、当時54才の新人監督が撮った映画だそう。観たことがなかったのでぜひ観たかったけど、ある芸術助成金の申請期限が迫っていたので、ひとまず作業をしにせんだいメディアテークへ行こうと足を運ぶと、なんと図書館が閉まっている。ガーン。もしもコロナが原因で閉めているのならちょっとどうなんですかと思って掲示をよく読んだら蔵書点検だった。スタッフの皆さんと、この1年で疑心暗鬼が染み付いてしまった私、お疲れさまです・・・。仕方ないので作業終わりのご褒美に寄ろうと思っていた向かいの喫茶ホルンに避難。店番をしていたナツさん(工藤夏海さん。yumboのメンバーで、人形劇団ポンコレラを主宰している)に会えて嬉しく、美味しいカレーとコーヒーをいただき、そのあとはひたすら助成金申請書類を書いた。次に構想中の作品はどうやらゾッとするほどお金が必要そうなのだ・・・。

昨年から、商業のお仕事、例えば撮影や映像編集などを任せていただく機会がちょっとずつ増えたのだが、美術の現場で動いていた身としては段違いに予算があるので、最初はその相場に慄いていた。しかしどう考えても無理をしているのは美術の現場の方で、ほぼボランティアのような形でスタッフが関わる事業も多い。世界のアートマーケットと比べて日本の現代美術の市場はとても小さく、ほとんどの美術家が本業だけでは食べていけない。美術と重なった、または別の分野で並行して働きお金を稼いでいるのが現状だ。そうした中で、経済的にも、精神的にも、作品制作を継続して行うことができる生活や環境を整えることは、制作そのものと同じくらい大事なことだと考えるようになった。近頃、私にとってそれは前向きなこととして捉えられるようになってきており、自らの役割や仕事を生み出すこと、そのために他者とのコミュニケーションを紡ぐことは、自身の制作にとっても必要なことだと思っている。当初は、「あげる、いただく」の関係性から助成金に懐疑的な気持ちがあったのだが、相手にその行為の価値を説得するために、自身の制作プロセスや作品について言語化しようと試みることもその一環だ。美術家が「よくわからない」「世捨て人」はたまた「エリート知識人」のような存在ではなく、もっと社会に“使われる”(消費されるのではなく)職業になったら良いなぁと最近は考える。

さて、そうやって無事に書類を提出してからホルンを後にし、メディアテークに寄って職員の方とちょこっとおしゃべりをして、疲れてしまったので今日は映画を観ずに帰ることにした。

今日の音楽:The Avalanches feat. MGMT & Johnny Marr - The Divine Chord

朝起きたら胃が痛かったので、テンションを上げるのに聴く必要があった。

今日の本:野崎歓 - 夢の共有 文学と翻訳と映画のはざまで

2021年2月1日 第三夜『トラス・オス・モンテス』

監督:アントニオ・レイス、マルガリーダ・コルデイロ

初夜に「もっとヘンテコリンなものが観たい・・・」とウズウズしていた私、おめでとう。小田香さんプレゼンツの『トラス・オス・モンテス』、これはもう異常にヘンテコリンな映画だった。前情報を全く入れずに劇場に赴いたのだが、最初の30分ほどはわけがわからず眠くなった。しかし、男と少女が平原を歩きながら別離していく長いシーンが突然の無音で、なんて変な音の使い方だと驚愕してからはすっかり目が覚めた。登場人物が話している最中に全く別の音源のナレーションが喋り出したり、ドキュメンタリーチックな映像なのかと思いきや、二人の少年が散歩していると、まるで藤子・F・不二雄の『ノスタル爺』のように急に500年ほど時間が遡った場所に行き着いたりして(しかも彼らはそれをすんなりと受け入れていた!)、なんだか途中からすべてがおかしくなって、心の中で爆笑してしまった。まるでシュルレアリスム作品のようだった(と思っていたら、小田香さんがこの映画を観るひとつのヒントとして『ペドロ・パラモ』を紹介されていた)。ナチスドイツから隠遁した人々もいたという、周囲から隔絶されたポルトガルの北東部、ドウロ河の北に位置する山岳地帯トラス・オス・モンテスはうっとりするような風景の連続で、もしカメラを持ってその場に存在していたならと何度も想像したし、時には全く関係のないプライベートなことをじっくり考えたりもするような、記憶の連鎖を呼ぶなんとも稀有な映画だった。小田さんと翻訳家柳原孝敦さんによる上映後のトークも素晴らしかった。

偶然にも空席を挟んだ隣に一般社団法人NOOKを一緒にやっている映画監督の小森はるかさんがいらしていて、久しぶりにこんな変な映画観たねと話しながら自転車で帰った。私は東京育ち東京生まれで、仙台にはなんの由縁もないまま移住してきた。もう住み始めて3年になるが、仙台は小さな街で、1時間も歩けば大体の主要な場所にたどり着く。街の混み具合や電車の時間も気にならないし、約束しなくともいつでもこうして会える人たちがいるというのはとっても豊かでありがたいことだなと思う。

小森さんは木曜日の佐藤真監督『阿賀に生きる』の推薦人でもある。木曜日は必ず来よう。(小森さんの映画『空に聞く』は現在公開中。小森さんと瀬尾夏美さんの共作『二重のまち/交代地のうたを編む』も月末から公開されるようです。劇場へ走れ!)

今日の音楽:SACOYANS -わたしの窓辺

大好きなSACOYAN、バンドになってサブスクで聴けるように!感激。

今日の本:アルチュール・ランボー - 地獄の季節

2021年2月2日 第四夜『緑の光線』

監督:エリック・ロメール

ロメール作品は東京のアートハウスではわりとよくかかるので(「なにしろすごくお洒落だから」という理由がひとつにあると予想)、『緑の光線』は何度か劇場で観たことがあり、今日はパス。世間知らずな主人公がバカンスの過ごし方について悩み、友達にちょっとからかわれたら急に泣き出したり、思い通りにならないとすぐに機嫌を損ねて面倒な拗ね方をしたりして、かなり辟易としてしまう映画なのだが、それでもそれまでのすべてを掬いとってしまうような最後の光景は阿保みたいに素晴らしく、自然現象の奇跡を味方につけた彼女の無邪気なチャーミングさに鑑賞後の身体が包まれたことを思い出す。

TRUNKで働いた後は、家に帰って柄谷行人の『世界史の実験』を読んだ。2019年に初版が出た時に買ってずっと積読していたのだが、ふと思い出して読み始めたらなんで放っておいたのかと思うほど面白い。

美術家は普段何をしているのかと聞かれることも多いが、本当に人それぞれで、毎日欠かさず絵を描いたり写真を撮ったりしている人もいれば、地域に入って人々が集う場を設計したり、誰かと協働しながら制作を進める人もいる。私はといえば、実際に制作する時間よりもリサーチにかかる時間の方がずっと長い。関心のあるものの輪郭を認識するために、関係ありそうなあらゆるものを見たり、調べたり、ドローイングを描いたり、出かけて行って人に話を聞いてみたりもする。たくさんの情報がたぷんと溢れそうな身体になってから、ギリギリまでそれを削ぎ落として、できるだけ簡素な映像作品という形に落とし込むのが理想だ。『世界史の実験』は次の作品の助けになってくれそうな内容が満載で気分が高揚している。

読み耽っているとチャイムが鳴って、先日の誕生日に合わせて自分用のギフトに買ったgroundsのスニーカーが届いたのでうれしくなり、友達からプレゼントに届いた食材を料理しながら、ふと贈り物について考えた。思い出したのはニューヨークの美術家ロニ・ホーンの《Selected Gifts》というシリーズで、ホーンが41年の間に受け取ってきた贈り物を撮影したものだ。4年前東京のRAT HOLE GALLERYで展示を見たが、贈り主の中には敬愛する美術家フェリックス・ゴンザレス=トレスなんかの名前もあったりして、誰かがホーンのことを考えながら贈与したモノが、集合体となってホーンの肖像と化していて面白かった。仙台にはこういった作品に不意に出会えるようなギャラリーがほとんどないことを、少し寂しく思う。

今日の音楽:小島麻由美 – 恋の極楽特急

鼻歌出現率トップ5に常に君臨している。

今日の本:柄谷行人 - 世界史の実験

2021年2月3日 第五夜『山の焚火』

監督:フレディ・M・ムーラー

私は以前この映画を早稲田松竹かどこかで一度観ているのだが、やっぱり今日も来てしまった。『山の焚火』は1985年にロカルノ国際映画祭金豹賞を受賞し、昨年デジタルリマスターされた名作だ。ムーラー監督は、この映画を制作する前に、本作の舞台となっているスイスのウーリ州で少年時代を過ごした山人たちの取材を2年間にわたり行い、長編ドキュメンタリーを撮影している。

ファーストカットですでに、この映画が、建築、空間、美術、音、生き物の動き、その声に至るまで、いかに細部まで考慮され計画されたものであるかを確信し、小さく息を飲んでしまうほど。

この映画を見ていると、初めてカメラオブスクラの中に身体を置いた時のような喜びをひしひしと感じる。私たちが見るものには光が注がれており、光が注がれているものは、いつも誰かの眼差しを静かに待っている。そして、世界はそれらに満ちているのだ、という直観が身体中に染みわたり、すべての生を肯定されているような気持ちがする。私にとってその感覚はカメラから教わったもので、今も写真や映像を撮り続けている根っこだ。

聾唖の息子がエネルギーを持て余して石割りをし、重ねて塀を拵えていくシーンはリチャード・ロングの作品よりも良いし(文脈が違うのを棚に置いて、今日だけあえて言わせてください!)(リチャード・ロングも好きです)、姉ののどに手を当てて、歌を聴くシーンの美しさといったら・・・。なんてこった、参りました。この企画ではずっと映画館の同じ席で観ているのだが、またしても小森さんが隣の席に。映画が終わったあと、劇場の外で感想を言い合うメンバーも大体固定化され(yumboの澁谷浩次さん、映像作家の福原悠介さんなど)、放課後の集い(もしくはマッチョな部活)のようになってきて楽しい。また明日、と別れた。映画の興奮が冷めやらなかったので、家でひとりギターを(小さく)かき鳴らして、スポ根漫画を読んでから寝た。

今日の音楽:トモフスキー – コインランドリーデート

トモフのライブが恋しい・・・。

今日の本:スーザン・ソンタグ - 他者の苦痛へのまなざし/ 畠山直哉 - 話す写真 見えないものに向かって/古舘春一 - ハイキュー!

2021年2月4日 第六夜『阿賀に生きる』

監督:佐藤真

小森さんプレゼンツの『阿賀に生きる』は、大学の図書館だったか、どこかの民俗資料館だったか、そっけない視聴覚室のような場所でDVDを観たことがあった。劇場で観るのは初めて。映画が始まると、はて、こんなに唄が出てくる映画だったっけと、たくさんのシーンを忘れてしまっていたことに気がつく。

新潟県に流れる阿賀野川流域は、新潟水俣病と呼ばれる公害病の現場となった場所だ。昭和電工鹿瀬工場から流されていた排水には、毒物であるメチル水銀が含まれており、水銀は川の生き物たちの身体で濃縮し、その生き物を食べていた地元の人たちに深刻な健康被害をもたらした。効率や損得だけを勘定するようになってしまった無自覚な商売人の習慣が、人間以外の生き物を含む他者の身体を蝕んでいくという想像は、肺の底にずっと咳が着くような恐ろしさ、凄惨さを孕んでいる。

しかし、そういったイメージとは対照的に、この映画に出てくる阿賀の風景は本当に美しい。色が特別なのだ。東京で暮らした幼い頃、こんな色は見たことが無かった。色ばかりでなく、会ったことのない顔、聞いたことのない声がこの映画には映っている。

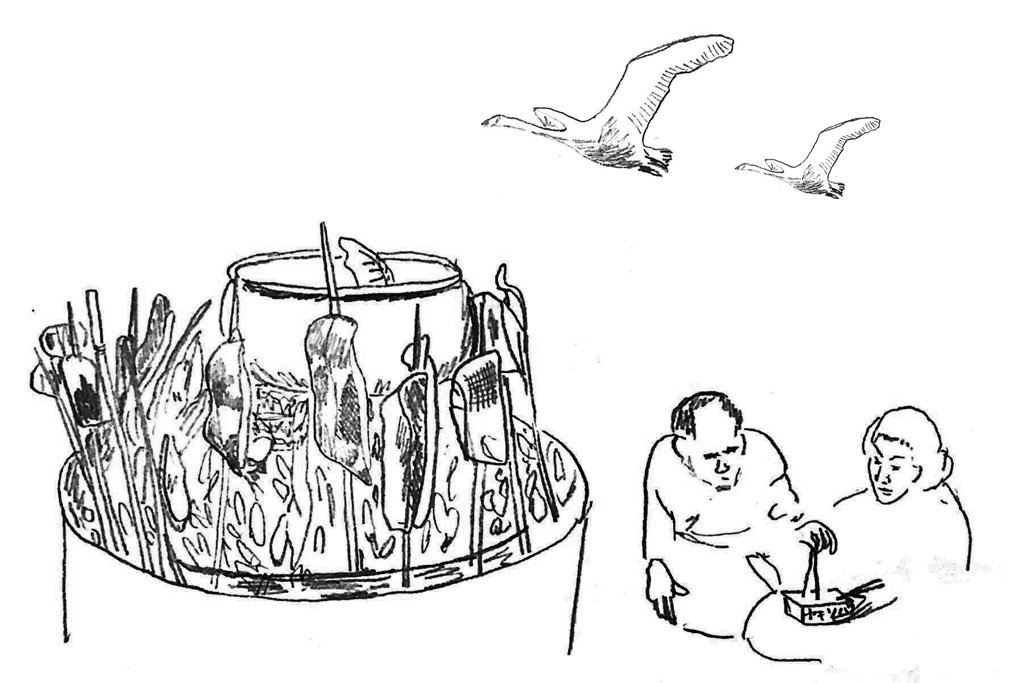

2011年、原発の問題が露呈したときに、それでも福島に住み続ける方々に対して十代だった私は「なんで土地を捨てないのだろう」と思った。それは正しくなかった、と今は思う。耐え忍ぶのが美徳だとか、そういった浅はかな価値観などでは決してなく、なんというか、「家制度」や「資本主義」といった誰かが決めた社会システムに飲み込まれていない、“ここで生まれた者としてここにいるだけ”なのだという、生物としての淡々とした、そして親密な時間がそこにはあるのだということを、私は東北に来てからようやく学べたような気がする。今まで囚われてきた考え方とはまったく異なった事実がその人の歴史にはたしかにあると知ったときの、身体がダブってしまうような衝撃を、この映画はユーモラスに解きほぐす。きっと私のひいおじいさん、おばあさんくらいの作二さん・キソさん夫妻がヤキソバをつまみ食いする掛け合いのシーンが大好き。私と同じ1992年生まれのこの映画は、およそ30年が経った今でも有志の方によって各地で放映され続けている。作品が鑑賞時間だけで完結し、過去の一時点になってしまうのではなく、現在を生きていくための道具として機能し、人々を結ぶ紐になったり、おしゃべりのタネになったりする。表現にはこんな可能性だってあるんだよという希望を、清々しく示し続けてくれる映画だと思う。

上映後のトークでは、登壇者に対して「今後のアートハウスはどうなっていく、どうなるべきだと考えますか」という質問がされる。今日、それに対して小森さんは、「今後、もし経済的な問題で場所の常設ができなくなっても、それぞれが集まって映画を観る場というのは、小さくても仮設的にでも作ることができる。すでに映画館がなくなってしまった地域から、そういう動きをしている方々が出てきている。」という話をされていた。ヨーゼフ・ボイスの“社会彫刻”のようだと思ったが、とても大切なことだと感じた。第三夜では同じ質問に対して小田香さんが、「なにか適切なシステムを作って、大きなお金をアートハウスに分配できるような仕組みを考えていくべき」だと発言されていた。小森さんはきっと、小田さんのこの言葉を聞いたから、安心して小森さんの言葉を発することができたのではないかなと思った。

今日の音楽:Jerry Paper – Grey Area feat. Weyes Blood

今日の本:グレン・グールド、ジョナサン・コット - グレン・グールドは語る

2021年2月5日 第七夜『チチカット・フォーリーズ』

監督:フレデリック・ワイズマン

最後の夜、大トリは巨匠ワイズマンの処女作「チチカット・フォーリーズ」。1967年に発表された本作からドキュメンタリー43本と劇映画2本、計45本の映画を撮り、91歳になる現在でも新作を撮り続けているという、はっきり言って狂人だ。この情報だけでかっこ良すぎて、リスペクトしかない。

映画の舞台は精神異常犯罪者のための州立刑務所マサチューセッツ矯正院。始まってすぐ、こんなに“寄る”のかとびっくりした。カットのほとんどが、画面目一杯の人の顔ばかりなのだ。

カメラを人に向ける暴力性について学んだのは、原一男さんの『踏み越えるキャメラ―わが方法、アクションドキュメンタリー』という本からだ。まだ高校生で、のほほーんと生きていた身には、相当応える本だった。そこから、大学生になっていた姉の屋根裏部屋に行って、夜な夜な森達也さんの『A』を観させてもらった。なんとなく先生や両親には秘密のような気持ちだった。

ワイズマンの映画には、説明がほとんど入らない。その場にいる人が話している、ただそれだけでシーンが編まれていく。『チチカット・フォーリーズ』はある特殊な立場にいる人たちの顔を写していたが、その表面に暴力性をあまり感じなかったのは、撮影者の振る舞いと編集に秘密があるのだろう。しゃべり続ける人、楽器を弾く人、逆立ちで賛美歌を歌うひと・・・。『チチカット・フォーリーズ』は声の映画だった。もしすべてが消されてしまっても、自分には声が残っていると思えた。

上映後の想田和弘監督の一人トークは、想田さんがワイズマンのことを好きすぎて、始終笑っていた。ワイズマンの誕生日は1月1日だというところからずっと笑っていて、つられ笑いして、なんだか安心した。誰かをリスペクトする心というのはとても尊い。

カメラがある、たったそれだけで世界の外部が開かれてしまうような革命が起きるということに、いつも感動する。いけない。最後の夜だからか、つい感傷的な文章になってしまった!

今日の音楽:A Tribe Called Quest – God Lives Through

昨日からこんな気分。

今日の本:ジャン=マリー・シェフェール - なぜフィクションか?ごっこ遊びからバーチャルリアリティまで

まとめ

毎夜、インスタグラムのストーリーに鑑賞報告をアップしていたら、東京に住んでいる建築家の友人から「私も観ていたよ」と返信があった。やっぱり、同じ時に、誰かと一緒に映画を観る経験は素晴らしいな。それが例え別々の場所であっても。コロナ禍にあって、さまざまな場所の維持がどんどん難しくなってきている。文化の多様性を担うアートハウス、ギャラリー、ライブハウス・・・、私を育ててくれたと言って過言ではないたくさんの場所を思うと胸が痛い。感染症対策を最大限実践しながら、それらの場所に灯るスピリットが失われないように、非力ながらも伴走していくつもりだ。

さて、私がもし“ネオクラシックな1本”を選ぶとしたら、何にするかなぁ。ジャン・ルーシュ『夏の記録』、シャンタル・アケルマン『ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地、ジャンヌ・ディエルマン』、ベルイマン『夏の遊び』、ゴダール『はなればなれに』、ラリー・クラーク『KIDS』、大林宣彦『HOUSE』、キアロスタミ 『クローズアップ』、黒澤明『どですかでん』、変化球で山本政志『ロビンソンの庭』・・・。あぁ、完全にネオではないけれど、やっぱりムルナウの『SUNRISE』をみんなで観たいなぁ。

おしまい

おまけ:明日の未来日記

美術手帖2月号特集「ニューカマーアーティスト」に一緒に載っている菊池聡太郎くんの展示を観に行く予定。私の先生、畠山直哉さんもイベントにご登壇されるようです。

絵と文 = 磯崎未菜(いそざき・みな)

1992年東京都生まれ。2019年東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。特定の土地に根付く童謡や労働歌などを手がかりにしながら、場所に添う新たな“うた”を作る「小民謡プロジェクト」を軸として、主に映像を用いた作品制作をおこなう。現在は仙台市を拠点に、「一般社団法人NOOK」のメンバーとしても活動する。近年の主な個展は「singing forever 高砂」(秋田公立美術大学ギャラリー BIYONG POINT、2019年)など。

![仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア [ SC3 on Site ]](https://sendai-c3.jp/sc3_2022/wp-content/themes/sc3_2021/images/main_copy2.png)